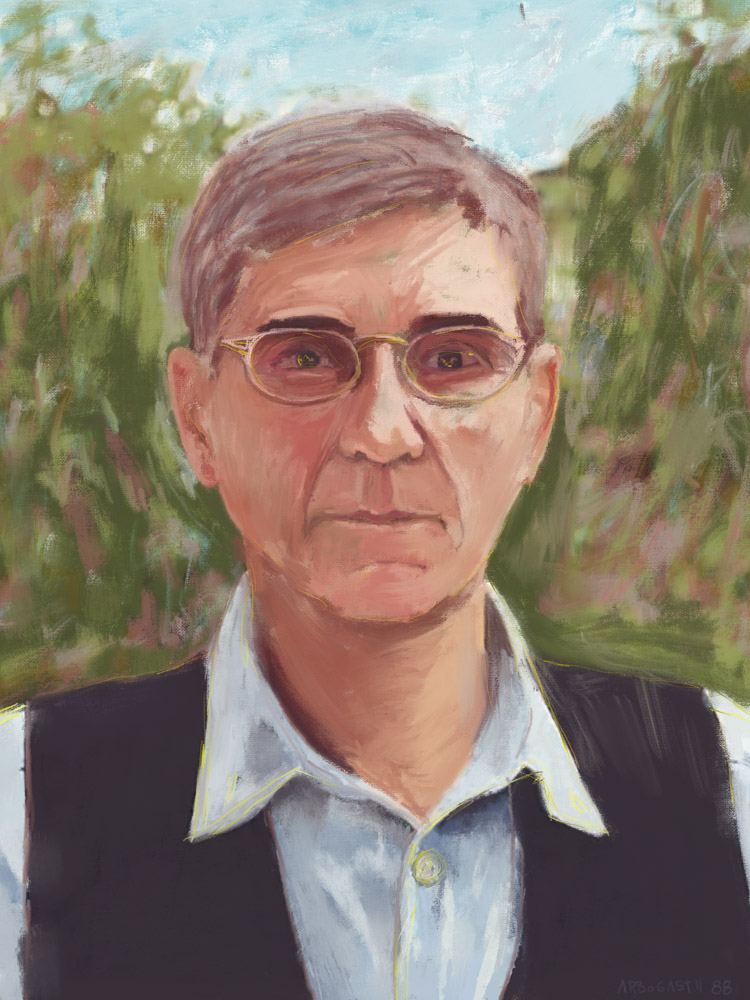

Erinnerungen an Amot Nussquammer jun.

Wie der Mitherausgeber des CRN, David Krieger, studierte auch Amot Nussquammer jun. In Chicago. Sie lernten sich bei verschiedenen Vorlesungen kennen, unter anderem bei Mircea Eliade und Paul Riœur. David Krieger erinnert sich in diesem Artikel an ihre gemeinsame Zeit und zeichnet eine Biografie von Amot Nussquammer sen.

von David Krieger

Amot Nussquammer (4. Januar 1941 in Urbana, Illinois/USA, bis 2011 in Buenos Aires), war ein Philosoph, Religionswissenschaftler und Tänzer. Sein Vater war der bekannte Wissenschaftler Amot Nussquammer sen., seine Mutter Miribal Ciséan.

Amot Nussquammer (4. Januar 1941 in Urbana, Illinois/USA, bis 2011 in Buenos Aires), war ein Philosoph, Religionswissenschaftler und Tänzer. Sein Vater war der bekannte Wissenschaftler Amot Nussquammer sen., seine Mutter Miribal Ciséan.

Amot Nussquammer jun. studierte an der Universität von Chicago bei Mircea Eliade Religionswissenschaften und Philosophie unter Paul Ricœur. Er wanderte 1987 nach Argentinien und später nach Brasilien aus, wo er bis zu seinem Tod 2011 zusammen mit seiner Frau eine Samba-Schule führte.

Seine Mutter, Miribal Ciséan, war viel jünger als sein Vater Amot Nussquammer sen., als sie sich bei einem – heimlich, dem Zweck des gegenseitigen Kennenlernens arrangierten – Treffen von A. Arbogast begegneten. Arbogast wollte die zwei zusammenbringen, da er seinen Freund Nussquammer für einen aufrichtigen und ehrenwerten Mann hielt und Arbogast die junge Miribal, seine Tochter, aus einer misslichen Lage befreien wollte. Sein Plan ging auf und Amot und Miribal wurden ein Paar. Sie heirateten einige Jahre später, als Hitler Frankreich eroberte und Amot die schwangere Miribal und sich selbst aus dem kriegserschütterten Europa in Sicherheit bringen wollte. Sie reisten 1940 in die USA, wo Miribal einen Jungen zur Welt brachte. Sie nannten ihn nach seinem Vater Amot.

Miribal Ciséan Nussquammer vereinigte in sich ein tiefes Einfühlungsvermögen mit einem scharfen Intellekt und eine seltene Ausgewogenheit von Emotion und Rationalität. Diese vielleicht typisch weibliche Fähigkeit, das Menschliche als Ganzes zu verkörpern, fehlte ihrem Sohn gänzlich: Amot Nussquammer jun. war alles andere als ausgeglichen. Einerseits war er extrem rationalistisch und neigte zu übertriebener Abstraktion, anderseits war er ein leidenschaftlicher Tänzer. Es schien, als ob er Emotion und Gefühle nur beim Tanzen ausleben könnte. Seine theoretischen Arbeiten glänzten vor Sachlichkeit und einer schwer verständlichen Ausdrucksweise. Er schrieb zum Beispiel nur in der dritten Person und sprach fast nie von sich selbst. Einmal sagte er, er sei Cartesianer, da Descartes richtig erkannt habe, dass Körper und Geist vollkommen anderer Natur seien. Er freute sich auf die künstliche Intelligenz und den Computer, da er sich in seinen «cartesianischen» Ansichten durch die neue Wissenschaft der Kybernetik bestätigt fühlte. Er meinte, wenn es sich herausstelle, dass Maschinen besser rechnen können als Menschen, dann wäre dies der Beweis dafür, dass das abstrakte Denken nicht das Wesentliche am Menschen sei.

Amots Vater starb, als er noch sehr jung war. Deswegen kannte er seinen Vater und dessen Arbeiten über Nienetwil vor allem durch seine Mutter und durch die Papiere, die sein Vater hinterliess.

Ich lernte Amot als Studienkollegen an der Universität von Chicago in den späten 70er- und 80er-Jahren kennen. Wir pflegten uns jeweils nach den aufregenden Vorlesungen von Mircea Eliade und Paul Ricœur in der kleinen, dunklen Cafeteria im Untergeschoss von Swift Hall zu treffen. Er war sieben Jahre älter als ich und in vielen wissenschaftlichen Gebieten bewandert. Was uns zusammenbrachte und die Grundlage unserer Freundschaft bildete, war mein Interesse an seinen unkonventionellen Ansichten über Philosophie und Kultur; Ansichten, die er auf die Arbeiten seines Vaters über die Nienetwiler Kultur zurückführte. Manchmal nach diesen Gesprächen zwischen den Vorlesungen habe ich versucht, Notizen zu machen von den verschiedenen Themen, worüber wir – eigentlich vor allem er – geredet hatten. Die vorliegende Skizze zu einer Biografie von Amot Nussquammer jun. stammt zumeist aus diesen Notizen und meinen Erinnerungen an ihn.

Da ich erst vor Kurzem Zugang zu seinem Nachlass bekommen habe und noch nicht alle relevanten Quellen sichten konnte, bleibt diese Biografie notwendigerweise lückenhaft. Sobald die Papiere aus dem Nachlass vollständig aufgearbeitet sind, wird es wohl nötig sein, das eine oder andere, wovon ich hier berichte, zu korrigieren.

Amot Nussquammer jun. war nicht nur den alten Kulturen und den Anfängen der Menschheitsgeschichte zugewandt, sondern interessierte sich leidenschaftlich für die neuesten technologischen Entwicklungen wie Computer und die Kybernetik. Dieses Interesse hatte er, wie er mir einmal sagte, von seiner Mutter, die Alan Turing, Norbert Wiener, W. Ross Ashby, Gordon Pask und andere, die sich für die künstliche Intelligenz interessierten, persönlich kannte. Gegen Ende der 80er-Jahre wurde klar, dass der Computer tatsächlich das Potenzial hat, den Menschen im Bereich der Intelligenz übertreffen zu können. Daraufhin gab Amot die Wissenschaft auf und wanderte nach Argentinien aus, um sich dort dem Tango zu widmen. In einem Brief aus Argentinien schrieb er, dass das, was die Menschen beim Tanzen erleben könnten, kein Computer erleben könne. Deswegen liege die Zukunft des Menschen im Tanz und nicht im Denken. Mit Tanz meinte er nicht nur den bewegten Körper, sondern die Musik und alle Künste. Im gleichen Brief meinte er zudem, dass alles, was sein Vater und sein Schweizer Kollege A. Arbogast über Nienetwil herausgefunden haben, beweise, dass der sogenannte Rationalismus der Europäischen Moderne nur eine evolutionäre Zwischenstufe sei, die darin enden werde, dass die Menschen das blosse «Rechnen» den Computern übergeben und sich danach in die Musik, die Kunst und den Tanz zurückziehen würden.

Die Kunst und nicht die Wissenschaft, so Nussquammer, sei die wahre «Heimat» des Menschen. Lévi-Strauss habe die Mythologie, wie Chomsky die Sprache, völlig falsch verstanden. Das Denken sei nicht da, um logische «Leerläufe» zu produzieren – was der Fall war seit den Griechen –, sondern die Dinge zur Sprache zu bringen, wie sie sind. Dies geschehe durch die Kunst allein.

Nussquammer war der Meinung, Wittgenstein habe recht, wenn er die Philosophie als Krankheit bezeichnete, eine Krankheit, die leider nur sich selbst heilen könne. Es seien die Griechen gewesen, wie Nussquammer immer wieder sagte, welche die abendländische Kultur mit dieser Krankheit infiziert hätten, und erst jetzt, nach 2000 Jahren, gebe es endlich die Möglichkeit der Heilung. Er regte sich masslos auf über die «Anmassung» der griechischen Philosophie. «Welch eine Arroganz, welch eine Anmassung», rief Amot einmal mit hochrotem Kopf aus, «zu behaupten, alles sei Wasser, wie Thales von Milet dies am Anfang der Philosophie getan hat. Seit diesem schicksalshaften Moment bis heute ist das abendländische Denken nur daran interessiert, das gleich über alles zu sagen!» Dagegen hielt Nussquammer fest: «Wasser ist Wasser und Stein ist Stein und Holz ist Holz! Jedes Ding ist verschieden und eigenartig. Die Abstraktion übersieht diese Tatsache. Die Abstraktion will alles auf eines reduzieren.» Thales müsse wahnsinnig gewesen sein, alles auf Wasser zu reduzieren. Dies nannte Amot die Ursünde der «Abstraktion», deren Ziel darin bestand, etwas auf etwas anderes zu reduzieren. Dies sei, so meinte er, Verrat an der Weisheit der Nienetwiler, die immer glaubten, dass nichts auf etwas anderes reduziert werden darf. Alles müsse für das, was es ist und für das, was es von sich selbst «sagt», respektiert werden. Die Philosophie dagegen habe sich seit den griechischen Anfängen das Ziel gesetzt, alles auf etwas anderes zu reduzieren, und hätten dies dabei das «Denken» genannt. Doch statt des Denkens sei es die Kunst, welche die Weisheit der Nienetwiler heute weiterführe. Denn Kunst lasse die Dinge sprechen, wie sie sind.

Nach solchen Tiraden versuchte ich immer wieder, Amot darauf aufmerksam zu machen, dass die Philosophen des 20. Jahrhunderts sich das Ziel gesetzt haben, wie Heidegger sagte, die abendländische Metaphysik zu «dekonstruieren». Heidegger war es auch, der die Griechen völlig anders interpretierte und meinte, es seien nicht die Griechen, sondern die Römer mit ihren bürokratischen, legalistischen und imperialistischen Denken gewesen, die das eigentliche und ursprüngliche Denken der Griechen verfälscht hätten. Aber Nussquammer war überzeugt, dass Nietzsche recht hatte und die Griechen, vor allem Platon, die Schuld für den Untergang des Abendlandes trugen. Einige Wochen nach einem solchen Gespräch kam er zu mir und behauptete, Heidegger sei kein Philosoph, sondern Mystiker, ein Sprachmystiker, der den Worten der gemeinen Leute und den Dichtern nachlausche wie die Theologen dem Wort Gottes. Solchen Leuten, meinte er, könne man nur nachplappern und nie den Ort erreichen, wovon sie reden, und er riet mir, die Finger davon zu lassen. Als ich ihn über eine mögliche Verbindung zwischen Heidegger und der Nienetwiler Kultur befragte – was vor allem mich interessierte –, änderte er abrupt das Thema.

Nussquammer sah eine Zukunft, in der nur Roboter arbeiteten und die Menschen sich der Kunst – im breit gefassten Sinne der kreativen Tätigkeit – widmeten. Seiner Auffassung nach ist dies die wahre Bedeutung des Marxismus, der die Arbeit als das eigentliche Wesen des Menschen betrachtet. Deswegen ist der Kommunismus immer Totalitarismus geworden und dem Kapitalismus unterlegen. Denn, so Nussquammer, die Kapitalisten hätten wenigstens Innovation und Kreativität belohnt, während die Sozialisten dagegen jede Innovation als Bedrohung ihrer Macht gesehen hätten. Wie Amot immer wieder bemerkte, gibt es in der Nienetwiler Sprache kein Wort für «Arbeit» im Sinne einer auf Entlöhnung beruhenden Tätigkeit. Die Nienetwiler kannten auch kein Wort für «Eigentum». Amot hielt deswegen den Kunstmarkt für vollkommen absurd, denn Kunst könne man nicht «besitzen» und künstlerisch zu sein habe nichts mit dem zu tun, was Marx und seine Nachfolger «Arbeit» nannten. Die ganze politische Theorie der Moderne, die sich fast ausschliesslich um die Wirtschaft dreht, fand Nussquammer eine «Obsession», eine Geisteskrankheit, wie er sagte. Es ging nach Amot nie darum – was die Nienetwiler Kultur zeige –, bei der Arbeit «Wert» zu schaffen, sondern Sinn, und Sinn gehöre allen. Roboter schaffen Wert, und Menschen, d. h. die ursprünglichen und wahren Menschen, wie sie aus der Nienetwiler Kultur bekannt sind, schaffen Sinn.

Im Gegensatz zu seinem Vater hatte Amot jun. vom Christentum wenig Kenntnisse und noch weniger Interesse daran. Er war der Meinung, und dies wohl nicht zu Unrecht, dass sein Vater viel eher von den Lehren der Veden und des Hinduismus beeinflusst gewesen sei als vom Christentum. Und er betonte immer wieder, dass obwohl die Nienetwiler Kultur nicht an Götter und Geister in den heutigen Bedeutungen dieser Begriffe «glaubten», die ganze Welt für die Nienetwiler «beseelt» oder «lebendig» war. Er betonte stets, dass fast alle Begriffe, welche die heutige Archäologie, Anthropologie und Kulturwissenschaft benutzen, um die Vergangenheit zu verstehen, vollkommen ungenügend und irreführend seien. Die heutige Wissenschaft sehe die alte Welt nur durch moderne Brillen und demnach bleibe die Bedeutung der Urkulturen uns modernen Menschen verborgen. Diese Verzerrung sei aber nicht nur der Europäischen Moderne zu verdanken, sondern beginne schon, wie oben gesagt, bei den alten Griechen. Während die Griechen nur an das dachten, was alle Wesen gleich macht, d. h. das Abstrakte, waren die Nienetwiler vor allem besorgt, die Verschiedenheiten, den einzigartigen Charakter jedes Wesens «zur Sprache zu bringen», was die Nienetwiler «Vermittlung» oder auch «Verhandlung» nannten. Dies sei aber nicht etwas, das die Nienetwiler – auch im Unterschied zu den Griechen – im Gegensatz zum Vollzug des praktischen Lebens tun, sondern das, was sie «Vermehrung» nannten. Die Nienetwiler verstanden sich als «Vermittler» und «Vermehrer» und nicht, in den Worten von Aristoteles, als das Tier, dass das Vermögen des Denkens hat.

Mit diesen Ansichten machte sich Amot jun. in der stark links geprägten Szene der Intellektuellen Amerikas keine Freunde. Seine Ansichten über die damals hoch geachtete Postmoderne Kritik trugen auch dazu bei. Für Nussquammer war die sogenannte «Dekonstruktion», wie alles französische Denken, bloss Mode. Das französische Denken war, wie die Pariser Haute Couture, nur Schein, nur ein Spiel mit Farben und Formen, dessen Sinn und Zweck darin bestehe, wie die Mannequins auf dem Laufsteg Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Nachahmung hervorzurufen. Derrida sei nicht anders als Lagerfeld, Dior, Gaultier und die anderen, die eine neue Kollektion für jede Saison entwerfen: alles schnelllebig, oberflächlich und der Frivolität und schliesslich dem Zynismus hingegeben. In dieser Zeit, wo alle Derrida lasen, diesem nacheiferten und Dekonstruktion in allen Bereichen der Kultur übten, kamen diese Ansichten nicht gut an. Ausserdem hielten viele Kollegen seine Beschäftigung mit den obskuren und fragwürdigen Forschungen über Nienetwil, die Amot jun. von seinem Vater und dem zwielichtigen Europäer Arbogast sozusagen «geerbt» hatte, für abwegig und seltsam.

Betreffend die Beziehung zwischen Amot jun. und dem Sohn von Arbogast kann ich bestätigen, dass es Kontakt zwischen den beiden tatsächlich gab. Amot erwähnte mir gegenüber einmal die spannenden Entdeckungen, welche Nomis Arbogast in der Schweiz gemacht hatte, und dass er viel von ihm über die Nienetwiler Kultur lerne. Scheinbar gab es auch einen regen Briefverkehr zwischen den beiden Sprösslingen der Begründer der Nienetwiler Forschung. Soweit ich weiss, hat Amot jun. Nomis Arbogast in Europa nie besucht und Nomis ist nie nach Amerika gereist. Aber dies ist nur eine Vermutung. Als ich Amot einmal bei seiner Mutter Miribal in Urbana ausserhalb von Chicago besuchte, kamen wir auf Arbogast zu sprechen. Miribal schien eine besondere Beziehung zu Arbogast sen. gehabt zu haben, was für Spannungen mit Amots Vater führte. Amot jun. erwähnte, dass sein Vater einmal in der Familienrunde über Arbogast gesagt habe, dieser sei ein Genie, aber verrückt, und sein Sohn habe beides geerbt – die Genialität und die Verrücktheit.

Unter seinen Lehrern an der Universität von Chicago schien nur Mircea Eliade Verständnis zu haben für Amots Interesse an Nienetwil. Eliade soll sogar ein gewisses Eigeninteresse an der möglichen Bedeutung der Nienetwiler Kultur für die Religions- und Kulturgeschichte der Menschheit gehabt haben. Nach dem Tod von Eliade 1986 sagte Nussquammer, er habe nichts mehr in den USA zu suchen, und entschied sich, Amerika zu verlassen.

Für all dies hatte Amots Mutter Miribal stets Verständnis. Sie unterstützte ihren Sohn in allem, was er tat. Sie half ihm zum Beispiel, Kontakt zur Tango-Szene in Buenos Aires zu knüpfen und dort sozusagen «Fuss» zu fassen. Über das Leben von Amot jun. in Buenos Aires und später in Rio de Janeiro ist wenig bekannt, da er auch mir gegenüber nur spärlich kommunizierte. Ich bin ihn nur einmal in Rio de Janeiro besuchen gegangen, nachdem er geheiratet und zusammen mit seiner Frau Deisiane Shayene Faria Nussquammer die Samba-Schule übernommen hatte. Er war nicht mehr daran interessiert, seine wissenschaftlichen Arbeiten in irgendeiner Form weiterzuführen, und auf meine Frage, was denn aus dem Nachlass seines Vaters und seinen eigenen Papieren geschehen solle, ob er nicht wenigstens diese aufbewahren oder vielleicht an andere weitergeben wolle, antwortete er, er habe sie irgendwo in Kisten versteckt und werde sich meinen Vorschlag überlegen.

Nach einigen hin und her gehenden Briefen hörte ich viele Jahre nichts mehr von ihm. 2005 erreichte mich dann ein Schreiben seiner Frau, worin sie mir mitteilte, dass Amot gestorben sei. Deisiane erwähnte, dass er sie vor seinem Tod gebeten habe, seine alten Papiere an mich zu schicken; sie habe ihren Sohn gebeten, dies zu tun. Es ging, trotz mehrmaliger Schreiben von mir an sie, dass ich sehr gerne den Nachlass übernehmen möchte, noch 15 Jahre, bis ich vor einigen Wochen von der Post mit zwei Kisten überrascht wurde. Sie waren zuerst nach Chicago und dann nach langem Warten und Abklärungen zu mir in die Schweiz geschickt worden. Sie enthielten die Papiere von Amot sen. und Amot jun. wie auch einen ziemlich ausgedehnten Briefwechsel zwischen Amot sen. und A. Arbogast. Ebenfalls befindet sich darunter der Schriftverkehr zwischen A. Nussquammer jun. und Nomis Arbogast. Ich habe daraufhin Kontakt mit Simon Meyer, Ko-Direktor des Kantonsmuseums Luzern und Verwalter des Nachlasses von A. Arbogast, aufgenommen und bin jetzt in Verhandlungen, die Papiere dem Kantonsmuseum Luzern zu übergeben. Eine Zusammenarbeit bei der Auswertung der Papiere mit Meyer und dem Kantonsmuseum Luzern ist in Planung. Vorgesehen ist eine Publikationsreihe, welche dem Zweck dienen soll, die Erforschung von Nienetwil einem breiteren Publikum bekannt zu machen.

- Inhaltsverzeichnis CRN 2-2021-1

- Editorial

- Einleitung der Herausgeber – Utopie als Gesellschaftsdesign

- Peter Friedrich Stephan über Design

- Das Ende von Arbeit und der Anfang von Design

- Biografie Amot Nussquammer jun

- Briefwechsel Nussquammer – Arbogast

- Alaju: Die Wörter «be», «gabe», «tobe»

- Grabungsbericht und Fundinterpretation N1/1 «Skandi-Stein»

- Biografie Patrizia Am Rhyn

- The Alaju Settlement - Teil 2

- Ausblick CRN N° 3-2021/2

- Impressum / Autorin und Autoren CRN 2